How to treat Acute Respiratory Infection in the elderly and those with chronic lung comorbidity

Hitoshi Tokuda*

*Department of Respiratory Medicine, Tokyo Yamate Medical Center, Japan Community Health Care Organization(JCHO)

Keywords:かぜ,感冒,下気道感染症,慢性気管支炎の急性増悪,フルオロキノロン/acute respiratory infection, common cold, lower respiratory tract infection, acute exacerbation of chronic bronchitis, fluoroquinolone

呼吸臨床 2018年2巻7号 論文No.e00065

Jpn Open J Respir Med 2018 Vol. 2 No. 7 Article No.e00065

DOI: 10.24557/kokyurinsho.2.e00065

掲載日:2018年7月2日

©️Hitoshi Tokuda. 本論文はクリエイティブ・コモンズ・ライセンスに準拠し,CC-BY-SA(原作者のクレジット[氏名,作品タイトルなど]を表示し,改変した場合には元の作品と同じCCライセンス[このライセンス]で公開することを主な条件に,営利目的での二次利用も許可されるCCライセンス)のライセンシングとなります。詳しくはクリエイティブ・コモンズ・ジャパンのサイト(https://creativecommons.jp/)をご覧ください。

近年抗菌薬濫用による耐性菌の脅威が認識され,国際的な取り組みが始まっており,わが国でも厚生労働省が中心となり,医療分野だけでなく,蓄水産,獣医療分野も含めて一体の取り組みとして薬剤耐性対策アクションプランが始動した。その一環として,抗菌薬が特に多用されている医療分野,急性気道感染症および急性腸管感染症について手引き書が作成され,これらの分野での安易な抗菌薬処方を戒める啓蒙活動が大規模に展開されている。

地球的な規模での耐性菌の増加というこの深刻な問題について,初めての大規模かつ能動的な取り組みであり,われわれ医療の場にある者としてこの活動に全面的に協力すべきであることは言うまでもない。しかし周到に医学的資料を収集して作成されたこの「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課編,以下「手引き」)[1][2]の「急性気道感染症」は,基礎疾患のない成人および学童期以上の小児を対象とする,と明記されている。呼吸器科診療の場に来る患者は必ずしもこの範囲と合致しない。多くは高齢者,また肺に何らかの基礎疾患をもつ患者である。これらの患者の「かぜ」にどう対処するのか,それはわれわれ呼吸器科医が独自に考える課題である。

良い機会であるので,この際,かぜとは何か,どう対処すべきか,古くからの課題であるが,近年新しいエビデンスも蓄積されており,それらを踏まえて問題点を整理してみる。

わが国で「かぜ」という言葉は,医師ごとにその理解する内容が必ずしも一致していないが[3],米国のAmerican College of Physicians(ACP)の急性気道感染症(acute respiratory infection:ARI)の定義,分類がほぼこの語に相当するものとして広く使用されている[4]。「手引き」もこれを踏襲しており,簡明かつ実際的な優れた分類なので,これに従いたい。

ARIは4つのカテゴリーに分けられる。1. common cold,2. acute rhinitis,3. acute pharyngitis,4. acute bronchitisである。これらはそれぞれわが国では感冒,急性鼻副鼻腔炎,急性咽頭炎,急性気管支炎との語が対応して使用される。われわれ呼吸器科医にとってこの分類に若干の問題があるとすれば,臨床の場で,1と4とを峻別できるかという問題,そして特に高齢者,肺に基礎疾患をもつ患者においては,1〜3から4へと速やかな移行がみられることが多い,という問題である。

「かぜ」という語は,ここでは「手引き」に倣い上記ACP分類の1〜4型を包括して指すものとする。一方「感冒」については,「手引き」では「かぜ」の中で,ACP分類の1を指すものとされる。すなわち,「発熱の有無は問わず,鼻症状,咽頭症状,下気道症状の3 系統の症状が同時に,同程度存在する病態である」。英語圏ではcommon coldとの語が使用されている。「手引き」ではこれにさらに「ウイルス性の病態である」との言葉が付せられている(これはまたこの主題についての多くの欧米の総説の記述スタイルでもある)。しかしこれは臨床医の実感としては全面的には首肯しがたい。寒冷曝露など,ほかの因子に由来するとしか思えない感冒はわれわれの眼前に多々存在するからである。また後述のように,すべての成人の感冒がウイルス性であるとのエビデンスは十分ではない。

感冒の原因はウイルスである,外因性の感染である,と広く言われており[5],今日それを疑う声はほとんどない。しかしその根拠となる研究はどれくらいあるのだろうか?

成人の感冒の原因はウイルス感染だとした信頼度の高い研究は,意外に少ない。Mäkeläら(フィンランド,1998年)の報告が有名で常に引用される[6]。この研究は,大学構内の診療所で感冒症状を訴えて受診した大学生,平均年齢24歳,1年間で200人を対象に行われたもので,検出された原因微生物としてウイルスが69%,細菌が3.5%などであったとしている。ウイルスの検出に培養法だけではなくPCRも用いるなど,その研究としての質の高さは高く評価されている。ただし集団生活をしている20歳代前半の若者についての研究であることに留意する必要がある。

そのほかに,対象は感冒よりは広いが,高齢者のARIを対象とした研究が2つある。Nicolsonらは,英国の一地域での60〜90歳の高齢者533人を対象とした研究で,上気道感染(論文の表記はupper respiratory infection,ACP分類で1〜3に相当すると思われる)497episode中43%で微生物が検出され,その大部分がウイルスであり,細菌は2%に過ぎなかった,としている(1997年)[7]。Graatらは,オランダの一地域で60歳以上(平均年齢72.2歳)を対象とした研究を行い,ARI(下気道感染を含む)107episode中58%で微生物を検出,その大部分がウイルスで,その他としてはMycoplasmaが1%のみだったとしている(2003年)[8]。

しかしこれらの研究の問題点として,細菌の検索がほとんど行われていないことが挙げられる。細菌培養はこの3つの研究でほとんど行われておらず,フィンランドの研究は血清学的には検索されているが,英国とオランダではその種類も極めて限定されている。20年以上前の研究であり,技術的な制約はあったであろうが,片手落ちの感は否めない。

わが国では渡辺が地域のプライマリケア医と提携し,1次医療の場で遭遇するARIにおける細菌の関与についての研究を行い,重要な報告を行っている(1990年)[9]。地域の開業医を受診した軽症の呼吸器感染症568例(小児から高齢者まで,その大部分が「急性咽頭炎」(論文中の表記であるが,この報告内容を吟味すると「感冒+急性咽頭炎」に相当すると推察される)中51.6%において有意病原細菌が認められたとしている。すなわち,軽症の呼吸器感染症(その大部分は感冒)においても発症後比較的早い時期から細菌の有意な増殖がみられるとの報告である。ただし本研究ではウイルス検索は行われていない。

このように,確かにウイルスの検出頻度が高いとの報告が多いものの,一方に細菌が検出されるとの報告があり,そのいずれであるか,もしくは両者の混合なのかは,ウイルスと細菌とをバランスよく調べる研究により解明される必要があるが,いまだそのような検討はなされていない。技術的には,最近の遺伝子検索技術の進歩をもってすれば,1つの検体で5,6種類の細菌,3,4種類のウイルスを一挙に計測するキットの開発は夢ではなく,そのような技術が導入され,この問題が再検討されることを望みたい。

もう1つ,重要な疑問として,ウイルスについて,検出されたからといってそれが原因だと言えるか,という問題が浮上してきている。近年の進歩したPCR技術を用いると,症状のない小児においても上気道検体から40〜68%の頻度でウイルスが検出されることが明らかとなった[10]。すなわち通常のPCR法で陽性になった,即それが感冒の原因微生物とは断定しがたいということである。これを解決するには,より進んだ方法,すなわち定量性PCRの応用などが望まれる。

私見であるが,次項で述べるように,この問題は,単純にウイルスか細菌かという二分法の問題としてではなく,上気道における各種常在細菌やウイルスが作り上げているecosystemという新しいコンセプトの中で再検討されるべきであると思われる。

近年次世代ゲノムシークェンサーを用いてめざましく発展しつつある,腸管,皮膚,そして気道における常在微生物=マイクロバイオーム学という新しい地平が,従来の疾患概念を大きく組み替えつつある。上気道については主に耳鼻科領域を中心にかなり以前から研究が蓄積されてきた[11]。そこにこの10年,進歩した解析技術による検討結果が上乗せされ,上気道の微生物について多くの新しい報告が急速に積み上がりつつある。それらを要約した総説によれば,上気道には細菌,ウイルスなどからなる常在微生物叢が存在し,ひとつのecosystemを形成している[12][13]。細菌としては肺炎球菌,インフルエンザ菌,モラキセラ,ブドウ球菌,ウイルスとしてはrhinovirus,metapneumovirus,adenovirus,coronavirusなどであり,さらにそこに外来性に細菌やウイルスが次々と到来する。これら定着あるいは到来する細菌と細菌の間で,また細菌とウイルスの間にも,相互に微妙な抑制,あるいは促進作用が働いていることが,多くの研究から明らかとなってきている。それらの相互作用の結果として,上気道のecosystemは動的な安定状態を保っている。ここに到来する外来性の微生物に対しては,このsystemは多くの場合これを排除するが,侵入を許してしまうこともある,これにはさまざまな因子が関わっており,全体として複雑かつダイナミックな過程である。

このようなecosystemにおいて,何らかの誘因によりウイルスの感染,増殖が起こり得る。一度それが起これば,細菌の増殖に促進的な機序が働き,細菌が増殖することは,多くの研究により確立した知見である[13]。インフルエンザにおいて最も多く研究されているが,ライノウイルスについても同様の研究が蓄積されつつある。

この見地に立てば,ウイルス感染か細菌感染かという二分法ではなく,このecosystemの乱れ,その結果としての特定のウイルスや細菌の増殖としてかぜを捉えることが,これからの流れとなるべきであろう。また主たる役割を演じる微生物は外来性このともあれば定着性のこともあろうが,そのいずれであるかという議論もさほど重要な意味を持たない事になる。

感冒という病態は,果たしてウイルス感染だけで説明されるのだろうか? 誰でも知っているように,外出もせず誰とも会わず,ただうっかり身体を冷やしたばかりにひく感冒というのは非常に多い。この現象については,欧米でも古くから関心はもたれており,そもそも英語でかぜをひく=catch a coldという言葉はその現象を直感的に把握したところに由来しているのであろう。研究も蓄積されており,英国の論文にまとめられている。Ecclesは,体表の冷却から神経反射で上気道の血流が減少し,その結果,上気道局所の免疫能が低下し,そこに潜在していた微量のウイルス(sub-clinical infection)が増殖し,そこに宿主の免疫応答が起こって感冒症状を発する,との説を提唱している[14]。この説ではウイルスは必ずしも外から来る必要はなく,すでに定着しているウイルスが増殖するとの考えである。

この考え方に,最近のecosystemの考え方を上乗せすれば,体表面の冷却(いわゆる「体を冷やす」)を通じて局所の免疫系が乱れ,ひいてはecosystemのバランスの乱れが生じ,一部の微生物が優勢となり,炎症を発症するに至る,と言い換えることが許されるだろう。われわれの経験する一部の感冒の病態をよく説明できると思われる。

すなわち,身体を冷やしただけで風邪をひくというわれわれの経験する事実は,一応の医学的説明を得ることができると考えられる。

感冒の治療については,世界中でさまざまな試みが積み重ねられてきた。ウイルス説が優勢な今日でも,治療に抗ウイルス薬をとの議論は,インフルエンザを除いてはない。また今問題となっている抗菌薬についても,典型的な感冒には抗菌薬の効果は乏しいことは,Cochrane reviewなど多くの総説で明らかとなっている[15]。現実には,さまざまな治療,漢方薬,ハーブ,身体を温める食品,飲み物などが試みられ,いずれもそれなりの効果を挙げているわけである[16]。これらは一体何を意味するのだろうか? 要は,感冒の治療は,抗微生物薬で特定の微生物を抑えるより,上気道のecosystemを回復させることではないか,と筆者は考えている。

中高年者,特に高齢者,また肺の基礎疾患をもった患者においては,感冒からしばしば気管支炎に移行する,ということは臨床家がよく経験するところである。また肺炎への移行も少なくない。しかしだからといって,高齢者の感冒症状に対してそのすべてに抗菌薬を投与することは当然過剰使用につながり避けるべきである。より重要な病態への移行のリスクも認識しつつ,適正な治療を行うために,「手引き」では,「急性気道感染症」には当初は抗菌薬を処方しないことを推奨するが,「3日後に症状の再評価を行い,経過が思わしくない場合にのみ抗菌薬を投与する方法を紹介している(delayed antibiotics prescription;抗菌薬の延期処方)[1]。

筆者の個人的意見であるが,そのような悪化しやすい患者を選別する方法の1つに問診がある。患者が過去に「かぜ」の後どういう経過を辿ったかを丁寧に問診し,感冒症状から気管支炎,あるいはより深刻な肺炎などへの移行が過去にあった患者の場合は,今回も同じことが起こる確率が高いと考えて,最初から積極的に抗菌薬を短期間投与することは許されると考える。

急性気管支炎は,急性に発症する咳,痰を主徴とする病態に与えられる名称である。「かぜ」の一型とされているが,「手引き」では,対応として,「慢性呼吸器疾患等の基礎疾患や合併症のない成人の急性気管支炎に対しては,抗菌薬投与を行わないことを推奨する」とされている。

しかし高齢者でこのような症状をみた場合,軽症の肺炎の除外はそのたびに胸部X線写真を撮影するわけにもいかないのでなかなか困難である。また高齢者は肺に何らかの基礎疾患をもっている可能性が高い。つまり高齢者の場合,急性気管支炎との見極め,抗菌薬は不要との判断は決して容易ではない。

英国の国営医療システムのデータ(General Practice Research Database)を用いた大規模な疫学研究に基づく報告によれば,高齢者がchest infection(下気道気道感染に相当)の症状から重大な病態(肺炎など)に移行する率は高く,特に65歳以上において格段に高い,これは適切な抗菌薬の使用により改善できるとの指摘がある[17]。

「手引き」には,「基礎疾患を持たない急性気管支炎の原因微生物は,ウイルスが90%以上を占め,残りの5〜10%は百日咳菌,マイコプラズマ,クラミドフィラ等であると指摘されている」と記述されている。しかし引用されている文献はほとんど米国のもので,その他の国のものは引用されていない。

日本の代表的文献,すなわち「日本感染症学会・化学療法学会のガイドライン」でも,急性気管支炎の原因微生物の90%はウイルスである,とされている[18]。しかしこの根拠も米国の総説であり,原著論文ではない。そして,それに続けて,1つの重要な日本の研究が言及されている。経気管吸引法を用いた検討で,基礎に慢性下気道感染症がなく急性気管支炎と診断された多数の症例において,肺炎球菌,インフルエンザ菌,モラキセラなどが高率に分離されている[19]。この研究で採用された材料採取方法はコンタミネーションの起こり得ない信頼度の高い方法で,この研究の成果は無視されるべきではないと考えられる。

欧州呼吸器学会(European Respiratory Society:ERS)のガイドライン(2012年)には非常に興味深い研究結果が多数紹介されている[20]。このガイドラインでは,急性に発する咳,痰を呈する患者の診断カテゴリーとして,下気道感染症(lower respiratory tract infection:LRTI)との語が用いられている。急性気管支炎という用語は,背景疾患が確実にない場合に用いられるが,そのほかに,いまだ診断されていない既存肺病変の急性増悪があるかもしれないが,1次医療の現場ではこれらは鑑別が困難であるとの認識が背景にある。これはわが国の医療現場でもまったく同様であり,特に高齢者においてそうであると考えられる。そのLRITの起因微生物の研究10編が紹介されているが,それらではウイルスの関与率は6〜61%,細菌の関与率は17〜48%となっている。ウイルスと細菌を同時に調べた研究に限ると,細菌>ウイルス3編,ウイルス>細菌3編である。このような重要なガイドラインが日本の「手引き」に引用されていないのは解しかねることであるが,「手引き」は高齢者を想定していないとの立場なので致し方ないのかもしれない。

Cochrane review 2017はこの主題に関して最新の最も信頼できる総説としてよく引用される[21]。それによれば,基礎疾患をもたない急性気管支炎への抗菌薬投与は,症状の若干の改善と0.5日の病悩期間短縮を認めるが,薬物の副作用(主に消化器症状)も多いので,推奨できない,というものである。

しかしその治療に使用された抗菌薬をみると今日の私たちの臨床との解離がみられる。このレビューに採用された15の報告中,使用された抗菌薬は,TC系 4,EM 4,AZM 1,セフェム系 1,AM-PC 3,CVA/AMPC 1,サルファ剤 1,である。しかしTC,EMは肺炎球菌などに耐性が生じていることは日本だけのことではない。セフェム系やPC系は気管支への移行が不良であることはよく知られている。サルファ剤はしばしば消化器系の副作用を起こす。すなわちこれらの抗菌薬の一部は,今日私たちの医療の場ではあまり使用されないもので,それらを含めた本レビューの妥当性には疑問が残る。

また投与期間も7〜10日とされている。これも疑問で,これだけ長期投与すれば副作用が高率に出てもおかしくない。日本呼吸器学会の「成人肺炎診療ガイドライン2017」では,軽症〜中等症の市中肺炎について,「1週間以内の抗菌薬投与は1週間を越える抗菌薬投与と有効性は同等である」との判断で,「比較的短期間の抗菌薬投与が推奨される」としている[22]。より軽症の気管支炎においては5〜7日で十分と考えるのが現代の標準であろうと思われる。

これらより,Cochrane review2017の結論を鵜呑みにするわけにはいかない。

肺に気管支拡張症,肺気腫などの基礎疾患がある場合,起因微生物,およびその治療方針はまったく異なる。その場合細菌の関与率が高いことは以前から論じられており,抗菌薬治療のよい適応であることで大方の意見は一致している[23]。 基礎疾患があるというと,私たちはすでに肺気腫,間質性肺炎,気管支拡張症などとの病名で通院している人というイメージを抱きがちである。しかし決してそうではない。

急性,亜急性の咳,痰で受診する患者への問診で筆者は必ず,昨年あるいはそれ以前に「かぜ」症状のあと,咳,痰で長く苦しむことがなかったかを尋ねるようにしている。ありと答えた人のなかで,若年者の場合は大部分がアレルギー性と判断され(乾性咳,痰はないか無色),咳が長引くようなら吸入ステロイドの適応となる。

一方高齢者では,しばしば咳と色のついた痰で1〜2カ月以上苦しむというパターンがみられる。筆者はそのような方に本人に勧めてHRCT検査をするようにしているが,非常な高率で胸部単純X線写真ではわからなかった基礎疾患(軽症の気管支拡張症,肺気腫,間質性肺炎など)が認められる。過去に何度も咳と有色痰を繰り返している高齢者は,実は基礎疾患がある可能性が高い。図1,2に自験例を示す。図1は気管支拡張症,図2は軽症の気腫型間質性肺炎であるが,いずれも胸部単純X線写真では異常はみられず,CTによって初めて責任病巣が見出され,これを踏まえた適切な抗菌薬の投与により,遷延していた咳が数日以内に消失する,との効果が得られている。以後,同様の対処により,咳に苦しむことはなくなっている。

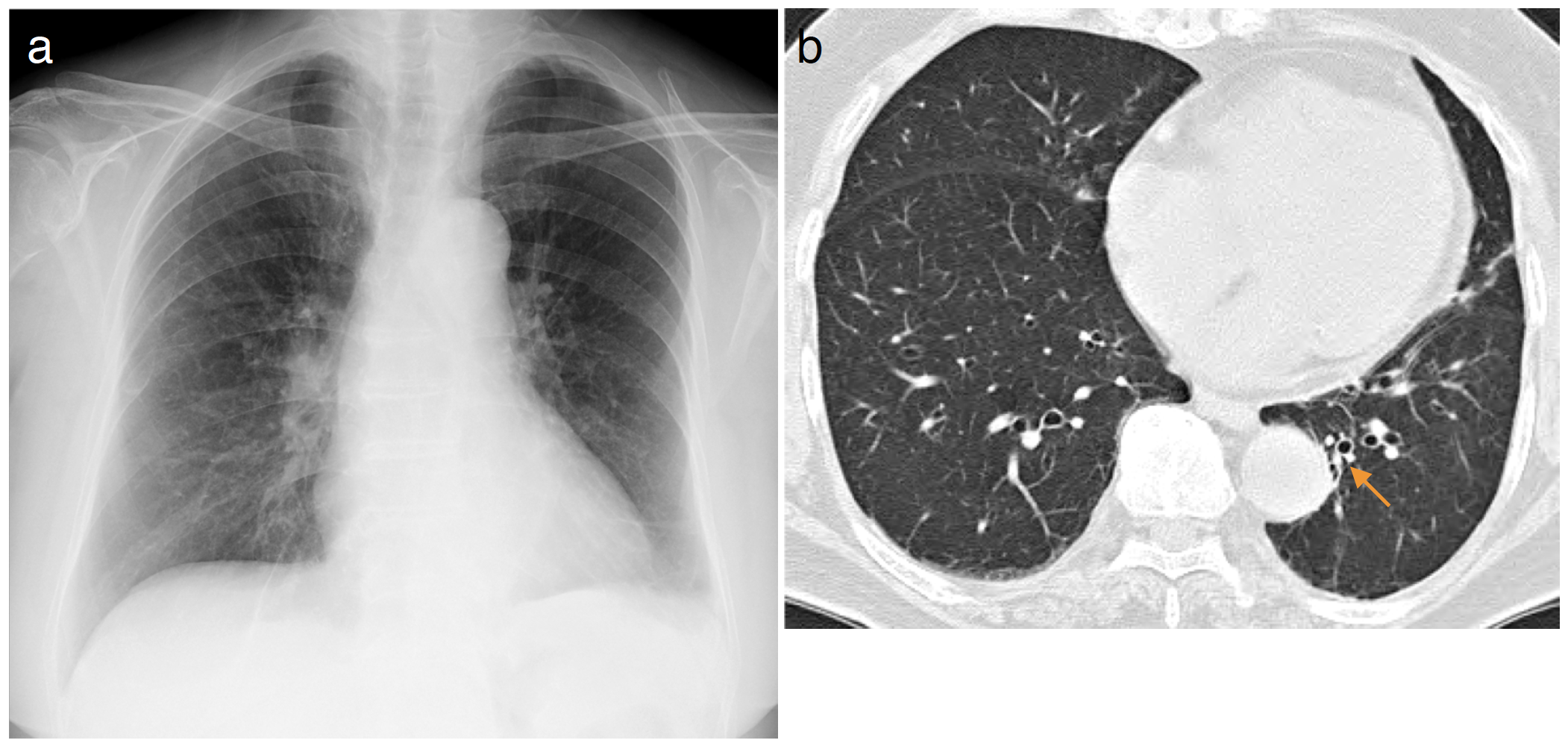

図1 胸部単純X線写真では異常を認識できず,CTで初めて長引く咳・痰の原因疾患(気管支拡張症)が見出された65歳,男性

a. 胸部単純X線写真:左肋骨横隔膜隅角が鈍で,ここに炎症の既往が疑われるが,肺野に異常所見は認められない。

b. HRCT:左下葉の容積縮小があり,また軽度に拡張したB10が縦隔側胸膜(下行大動脈)に接しており(→),この領域で気管支とその周囲の炎症が反復したことがうかがわれる。いずれも気管支拡張症を示すサインである。数年来,かぜの度に1,2カ月続く咳,痰で苦しんでおり,今回も同様の主訴で受診。このCTの後,GRNXを1週間投与したところ,咳,痰は完全に消失した。

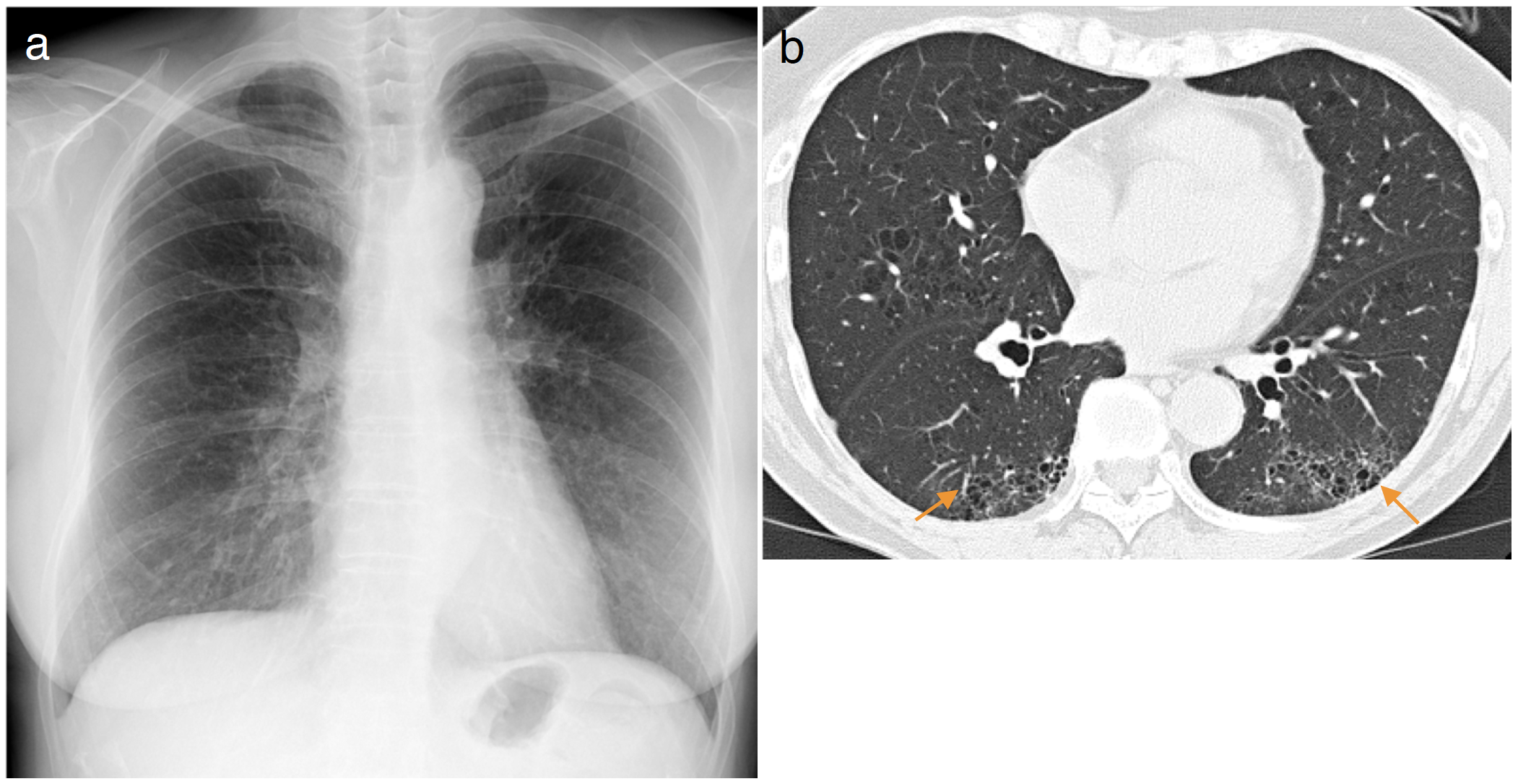

図2 CTで初めて肺の基礎疾患(軽症肺気腫)が見出され,咳,痰の治療につながった62歳,女性

数年来,かぜの度に咳が長引いていた。痰はない。タバコ20本,4年前まで。

a. 胸部単純X線写真:肺野に異常所見を認めない。

b. HRCT:両上肺野に小葉中心性の肺気腫があり,また両下葉S6を中心に気腫型間質性肺炎様所見(→)を認める。KL-6 625,肺機能は正常,労作時呼吸困難はない。TFLX1週間の投与で咳は完全に消失した。

欧米には慢性気管支炎の急性増悪(acute exacerbation of chronic bronchitis)という概念がある。COPDの急性増悪,気管支拡張症の急性増悪とオーバーラップさせて用いる論者もあれば,それとは独立した概念とする論者もある。米国では慢性気管支炎は患者数1,000万人,その多くが年に2,3回の急性増悪を起こすという疫学的数字とその負担が強調されている[24]。実に巨大な患者群である。人口が1/9のカナダでも150万人,同様にフランスでも大規模な疫学調査で慢性気管支炎は人口の3%の頻度で存在するとされる[25][26]。慢性気管支炎の定義は国により論者により異るが,胸部単純X線写真やCTなどの検査は前提とせず,もっぱら症状,すなわち2年以上,3カ月以上長引く咳を訴える,および診察所見で診断されていることが多い。この中にはCOPDも含まれているが,そのほかにもこれらの総説の記述から推測するに,CTを施行すれば診断され得る軽症気道病変(気管支拡張症,気管支壁肥厚)が相当数混ざっていると考えられる(図1,2)。

このカテゴリーの患者集団がわが国にはまったくみられない,ということはどう考えるべきであろうか? 喫煙率,大気汚染状況は北米や欧州と大きな違いはない。単純に人口比でいえば,日本にも400万人の患者がいておかしくない。疾患は名前を与えられなければあっても存在しないことになってしまうというのは,例えば「肩凝り」という日本ではありふれた病態が欧米にはそれに相当する言葉がないためにないことになっている(実際は存在するらしい)ことをひとつ考えればわかる。おそらくわが国にもより少ないにせよ同様の患者が少なからず存在すると考えるのが自然であろう。ただ慢性気管支炎との病名で呼ばれないだけである。その一部が,毎年1,2回かぜをひいては1,2カ月間咳,痰で苦しむ,という患者ではないかというのが,筆者の考えである。これで十分「慢性気管支炎」の定義は満たされる。

この慢性気管支炎の急性増悪に関しては,欧米で多数の臨床研究が行われており,その起因菌は50〜70%が細菌であること,ベストの選択はフルオロキノロン系の短期間投与(5日間以内)であることについては完全なコンセンサスが得られている[25][27]。

気道感染を起こす菌への広範な抗菌活性,気道系への移行の良さから当然予想されることではあるが,実際の症状改善の速やかさ,副作用の少なさ,費用対効果など全ての点に多いて卓越しており,それが評価されているようである。

筆者は上記のように,問診から導かれて,CTによって背景に気管支拡張症など基礎疾患ありと診断した患者にレスピラトリー・キノロン薬を5日以内で処方し,非常に良い結果を得て,患者さんの苦しみを速やかに解消することができている。繰り返すが,肺に基礎疾患のある患者においては,短期のキノロン使用は世界的なコンセンサスなのである。

キノロン系が呼吸器系の抗菌薬として良いことはわかりきっている,しかしそれが乱用されれば取り返しのつかないことになる,と専門家からは度々警告が発せられている。

確かにかつては1次医療の場でキノロン薬を,咳が止まらないというだけの理由で3,4週間連続投与されるような濫用例がしばしばみられた。しかし筆者の印象では最近はめっきり減ってきている。また5日以内であれば,薬剤耐性はおそらく生じない,と欧米の総説も述べている[25]。実際,欧米でもわが国でもキノロン耐性肺炎球菌の頻度は過去10年余にわたって1%以下と増加はしていない[28][29]。節度ある投薬が保証されれば,5日以内に限って(決してそれ以上延長しないで)積極的に使うことにより,耐性菌のリスクを増すことなく,多くの中,高年者の気管支炎の苦しみ,あるいは時にそこから肺炎への進展から救うことができる[28][29]。