三好琴子*,池内美貴*,山本浩生*,橋田恵佑*,田中悠也*,井上明香*,稲尾 崇*,門田和也*,大塚浩二郎*,芳賀ななせ*,伊藤公一*,笠井由隆*,桝屋大輝*,鈴木雄二郎*

*神鋼記念病院呼吸器センター(〒651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町1-4-47)

A case of lung abscess due to a splenic abscess ruptured through the diaphragm

Kotoko Miyoshi*,Miki Ikeuchi*, Hiroki Yamamoto*,Keisuke Hashida*, Yuya Tanaka*,Sayaka Inoue*,Takashi Inao*,Kazuya Monden*,Kojiro Otsuka*, Nanase Haga*,Koichi Ito*,Yoshitaka Kasai*,Daiki Masuya*,Yujiro Suzuki*

*Department of Respiratory Medicine, Shinko Hospital, Hyogo

Keywords:脾膿瘍,横隔膜穿破,肺膿瘍,腎盂腎炎,菌血症/splenic abscess, diaphragmatic rupture, pulmonary abscess, pyelonephritis, bacteremia

呼吸臨床 2021年5巻12号 論文No. e00142

Jpn Open J Respir Med 2021 Vol. 5 No. 12 Article No.e00142

DOI: 10.24557/kokyurinsho.5.e00142

受付日:2021年9月22日

掲載日:2021年12月20日

©️Kotoko Miyoshi, et al. 本論文はクリエイティブ・コモンズ・ライセンスに準拠し,CC-BY-SA(原作者のクレジット[氏名,作品タイトルなど]を表示し,改変した場合には元の作品と同じCCライセンス[このライセンス]で公開することを主な条件に,営利目的での二次利用も許可されるCCライセンス)のライセンシングとなります。詳しくはクリエイティブ・コモンズ・ジャパンのサイト(https://creativecommons.jp/)をご覧ください。

症例:56歳,女性。

主訴:発熱。

既往歴:糖尿病。

喫煙歴:20本/日を37年,current smoker。

家族歴:特記すべきことなし。

生活歴:主婦。入院前ADL自立。渡航歴なし。

現病歴:X年6月から多発脳梗塞のため入院となり,経過良好であったためリハビリ目的に転院を予定されていた。入院1カ月後に発熱,膿尿が出現し,腎盂腎炎としてピペラシリン/タゾバクタム(PIPC/TAZ)が開始された。同日の血液培養,尿培養からEsherichia coli(E. coli)を検出し腎盂腎炎に伴う菌血症と考えられた。2日後に発熱の継続,喀痰増加,呼吸状態悪化を認め,酸素マスク10L投与を要した。同日CTでは両側肺に浸潤影,脾臓に占拠性病変を指摘され,脾膿瘍,重症肺炎として抗菌薬をメロペネム(MEPM)+バンコマイシン(VCM)へ変更された。翌日,血圧低下と共に呼吸状態が更に悪化し,気管挿管下人工呼吸器管理を開始し精査加療目的に呼吸器内科転科となった。

理学所見:心拍数120/分,血圧90/40mmHg(ノルアドレナリン0.07γ)。呼吸数20回/分,SpO2 95%(気管挿管下,FiO2 0.55)。体温39.5℃。GCS E3VTM6。左胸部で呼吸音が減弱し,coarse cracklesを聴取する。挿管チューブ内に灰白色膿性痰を多量に認める。腹部はやや膨満し軟で,圧痛や腫瘤は認めない。

血液検査所見(表1):好中球優位の白血球数上昇,炎症反応上昇を認める。

表1 血液検査所見

細菌学的検査所見:

転科3日前;血液培養:2セット陰性。尿培養 E. coli。

転科2日前;血液培養 E. coli(1/4本),尿培養 E. coli。

喀痰培養:白血球(−),常在菌(+),抗酸菌(−)。

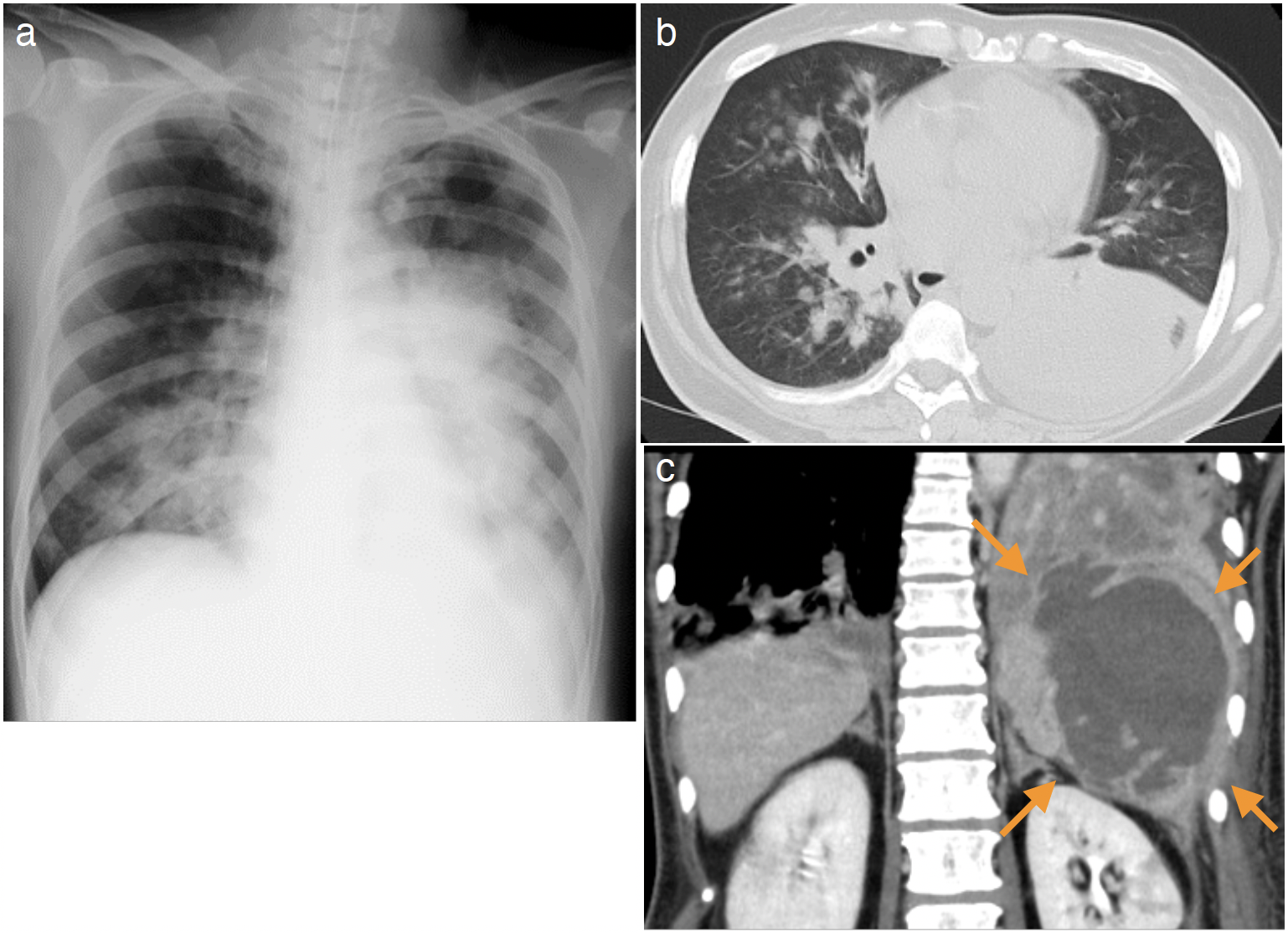

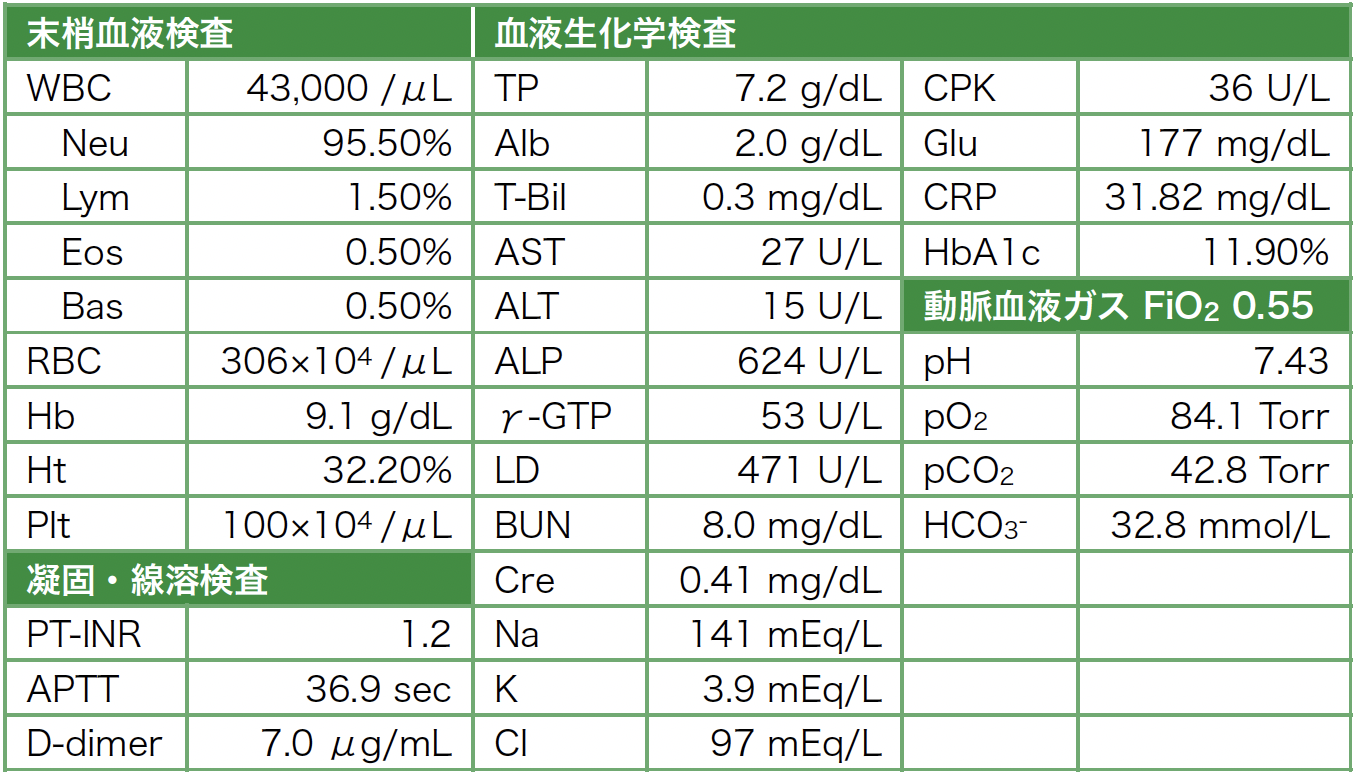

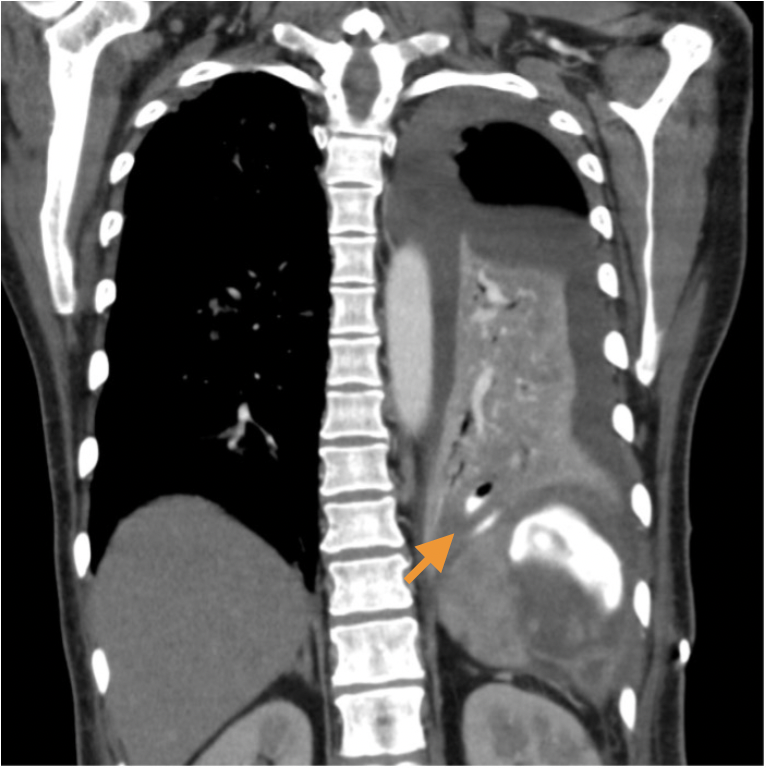

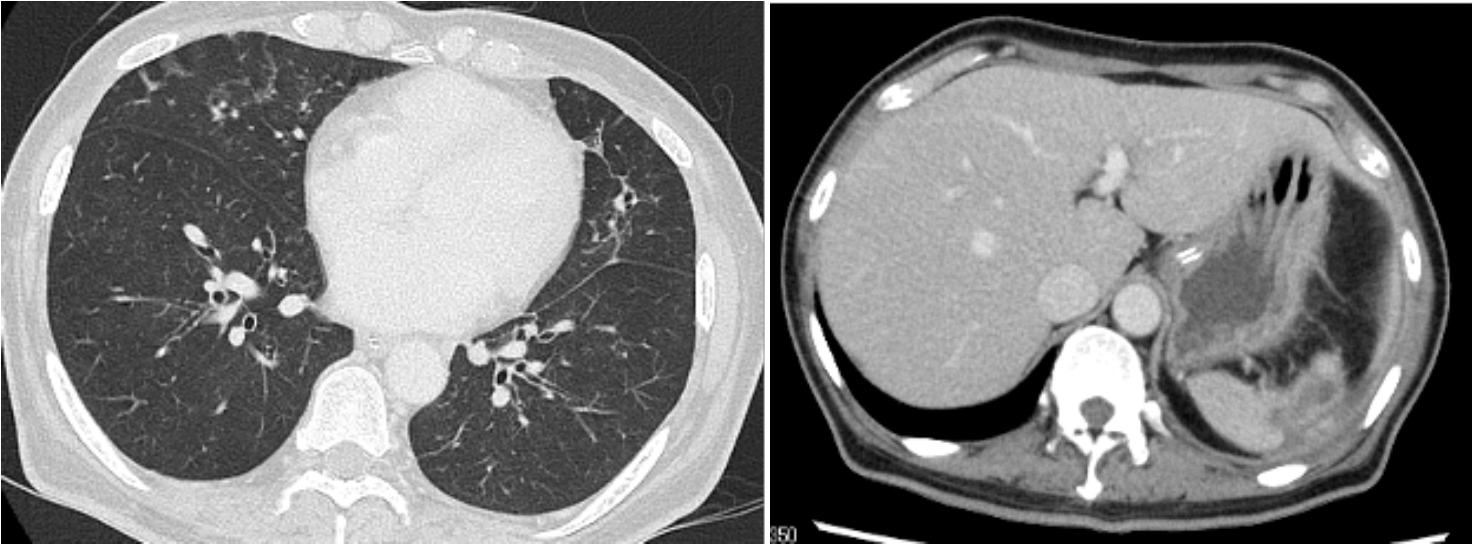

画像所見:胸部単純X線写真(図1a);両肺の浸潤影を認め,左横隔膜はシルエットサイン陽性である。転科1日前CT;右肺優位の経気道的浸潤影および左無気肺(図1b),脾占拠性病変(図1c)を認める。

図1 転科時写真

a. 胸部X線写真。

b. 胸部単純CT。

c. 胸腹部造影CT。腫大した脾臓内に低吸収の占拠性病変を認める。

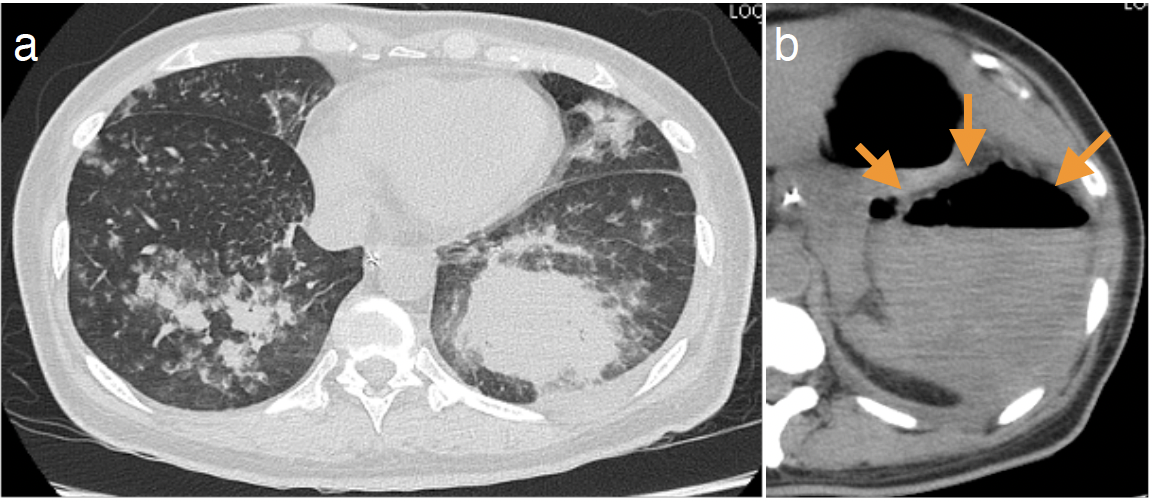

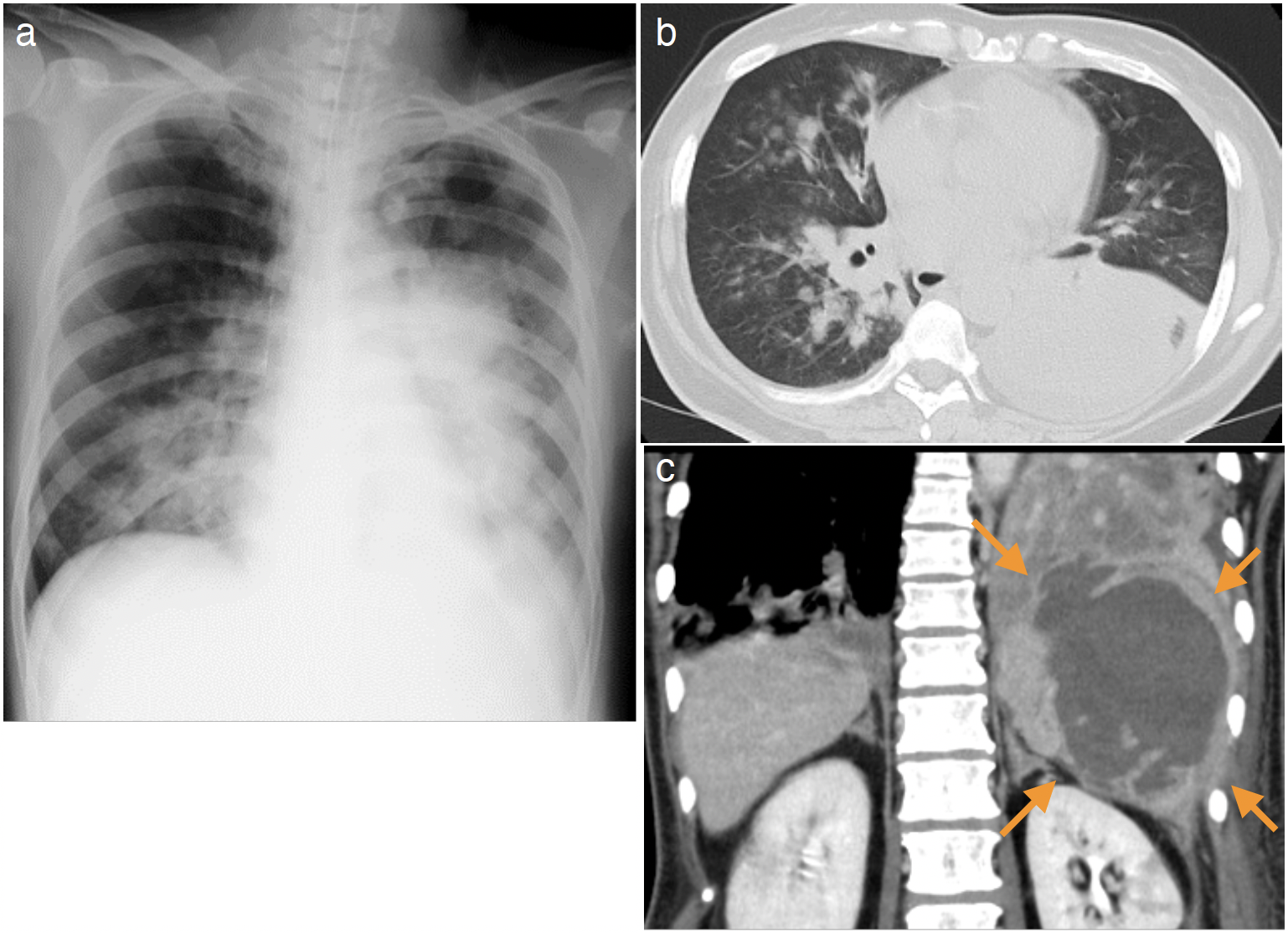

気管挿管に続いて,状態悪化の原因検索目的に用手換気下に胸腹部CTを再検したところ,左肺下葉無気肺は一時的に解除され,両側肺浸潤影,左肺底部腫瘤陰影(図2a)および脾臓内ニボー像(図2b)を認めた。尿培養,血液培養結果の一致から,腎盂腎炎に伴う菌血症,敗血症性ショックの存在を考えた。また肺野陰影,灰白色痰から細菌性肺炎,肺膿瘍の併発も考慮した。加えて,気管挿管後に脾臓内空気が出現し,左肺底部病変が横隔膜直上に位置したことから,左肺膿瘍と脾病変との横隔膜を介した交通が存在し,脾病変は膿瘍であると推測した。全身状態不良であり全身麻酔下手術は困難と考え,抗菌薬で保存加療を行う方針とした。

図2 用手換気後写真

a. 胸部単純CT。

b. 腹部単純CT。脾臓内に二ボーを認める。

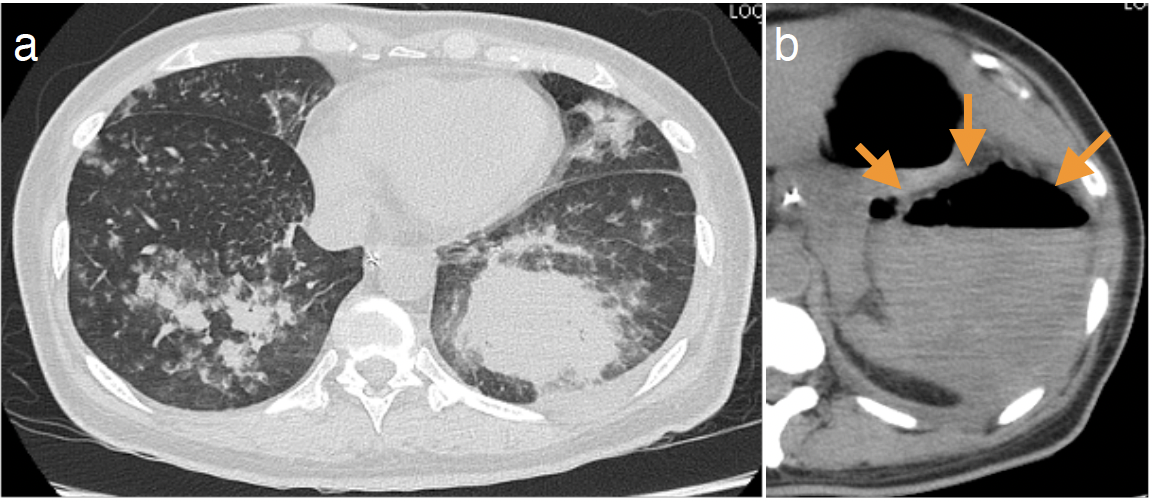

転科後Day1〜38の経過を図3に示す。MEPM,VCMを継続し,熱型,CRPは一定の改善を認めた。血液培養・尿培養結果を考慮し,また他の嫌気性菌をカバーしてday5よりセフトリアキソン(CTRX),メトロニダゾール(MNZ)にde-escalationを行った。抜管困難のためDay4に気管切開を施行。呼吸状態は徐々に改善し,day10には侵襲的人工呼吸器管理を離脱しhigh flow nasal cannulaに移行した。ショックを離脱し,CRPも著明に低下したが38℃台の発熱が継続。胸部X線写真にて右肺浸潤影は改善傾向であったが,左肺野所見は不変であった。

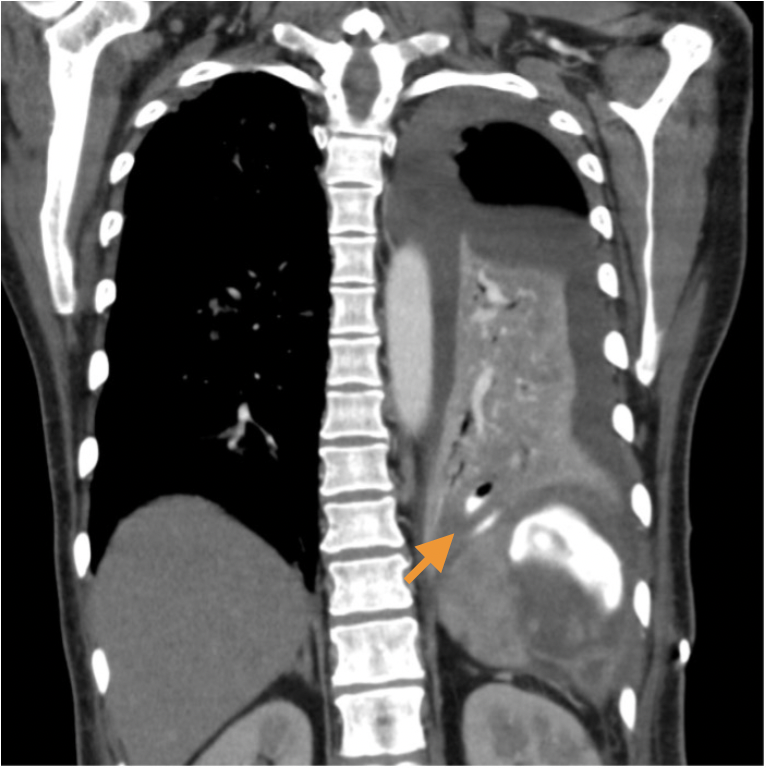

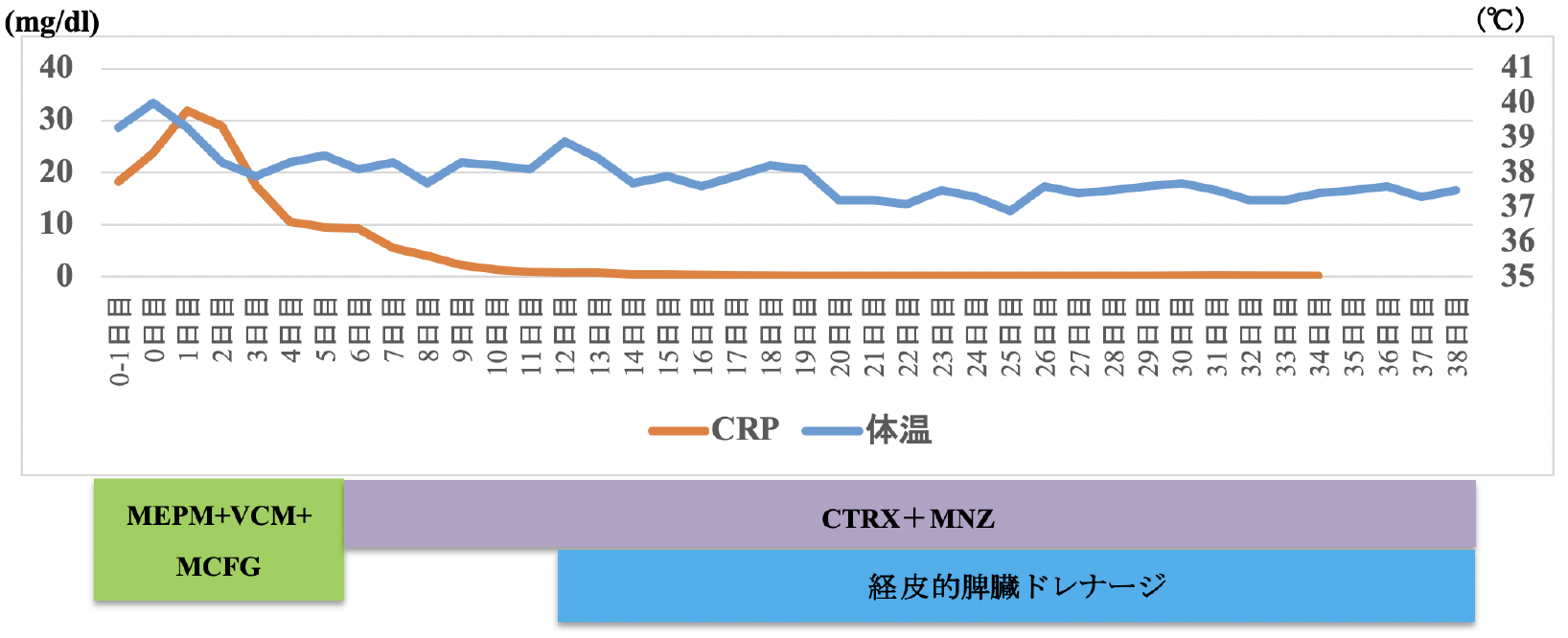

脾膿瘍の残存による感染コントロール不良を考え,day12にエコーガイド下経皮脾臓ドレナージを施行した。脾臓に低エコー域が多発し,穿刺にて灰白色膿汁を認めた。細菌培養は陰性であった。また脾臓への造影剤注入後,CTで左肺底部への造影剤流入所見を認め(図4),脾膿瘍と肺の交通が示唆された。経皮ドレナージ開始後熱型,CT所見の改善を認め,day38にドレナージを終了した。

図4 脾臓造影後胸腹部造影CT

肺内に造影剤を認める。

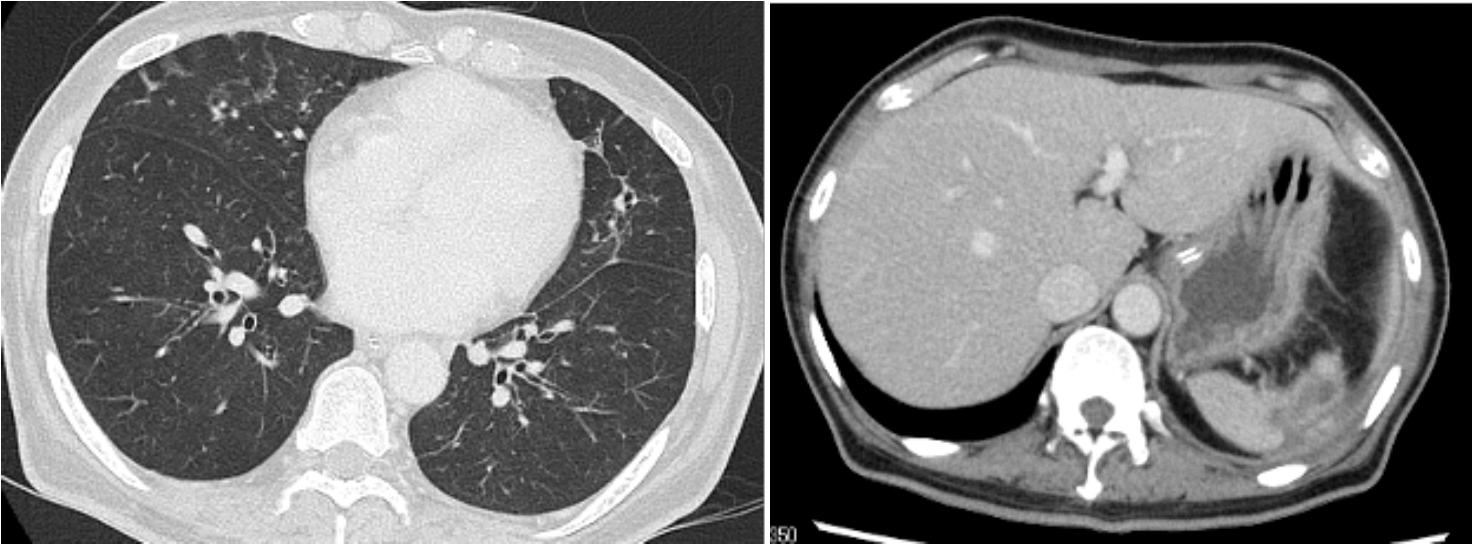

今後の脾機能低下が懸念されたためday40に肺炎球菌ワクチンを接種した。感染経過は安定したが,貧血が遷延し便潜血で陽性反応を示したためday46に下部消化管内視鏡を施行。上行結腸癌を指摘され,day64に腹腔鏡補助下上行結腸切除術を施行。漿膜下組織浸潤を伴うadenocarcinoma pT3N0M0 stageⅡと診断された。術後安定して経過し,day69で抗菌薬を終了した。day72のCTでは肺野所見,脾臓病変ともほとんど消失し膿瘍は寛解と判断した(図5)。全身状態良好であり,術後リハビリ目的に転院となった。

図5 Day72:胸腹部造影CT

図5 Day72:胸腹部造影CT

脾膿瘍は,感染性心内膜炎や血流感染,外傷により生じるまれな感染症である。糖尿病,血液疾患,ステロイド使用等の免疫抑制状態を背景とすることが多いとされる[1][2]3]。起因菌はグラム陽性球菌,E. coli,Peptostreptococcus spp.,K.pneumoniae等が報告されている[4][5][6]。肝膿瘍,横隔膜下膿瘍,膿胸等の脾外膿瘍の合併が報告されており,Changらは単施設で19年間に診断された脾膿瘍患者67人のうち,3人(11.5%)に肺膿瘍を併発したと報告した[7]。

本症例では糖尿病コントロールが不良でかつ担癌状態であり,免疫抑制状態にあったと考えられる。また,診断時に灰白色痰を認めたことから,脾膿瘍が経横隔膜的に肺内へ穿破し,気管支瘻を来したと考えた。Neffらは気管支瘻を来した脾膿瘍に対し経皮的脾,後腹膜ドレナージを行い軽快したと報告している[8]。国内においては,医学中央雑誌にて「脾膿瘍」「気管支」および「脾膿瘍」「肺」で検索したところ肺穿破,気管支瘻を来した脾膿瘍の国内報告は会議録を除いて認められなかった。

本症例では脾膿瘍の炎症波及により横隔膜穿破を来し,左肺底部に膿瘍を形成したと考えられたが,敗血症性ショック,重症呼吸不全を認め全身状態不良であったため全身麻酔下手術は施行困難であった。抗菌薬治療単独では治療効果不十分であったため超音波ガイド下ドレナージを施行したところ良好に経過し,手術を施行することなく寛解に至った。脾膿瘍は従来脾摘出術が標準治療とされていたが[3],針穿刺吸引または経皮的ドレナージを行い,開腹ドレナージを要することなく治癒に至った症例が散見され,治療成功率は67〜100%と報告される[5][6][7][9]。これらの報告では,膿瘍が単発であり内部に隔壁がなく,液体がドレナージ可能な場合には経皮的治療が成功しやすいと述べられている。Leeらは,脾膿瘍18症例の内4例(22%)に初期治療として経皮的ドレナージを行い,死亡率は手術症例,抗菌薬単独症例と差はなく,手術困難時の代替手段としてあるいは,脾臓摘出による免疫抑制を避けるべき若年者において,より経皮的治療が勧められるとしている[10]。また本症例では陰圧である胸腔内に膿の貯留を来していたこと,下葉無気肺となり経気道的ドレナージも不良であったことから抗菌薬単独では感染制御不十分であった。このことから,本症例は脾膿瘍経皮ドレナージの適応であったと考える。当初脾摘出術,左肺下葉切除術を検討していたが,比較的若年でありすでに担癌状態や糖尿病による免疫異常を来していたこと,脾膿瘍は単発であったことから,手術に耐えうる状況であっても先に経皮的ドレナージを行い,制御困難と判断した場合に手術を行うことが妥当であった可能性が示唆される。同様の症例で術式選択について言及する文献は検索した範囲では認められなかった。

また過去に脾臓近傍の結腸癌や膵尾部癌の直接浸潤による脾膿瘍は報告されている[11]が,本症例では腫瘍が上行結腸に存在し脾臓とは接していなかった。そのため腫瘍浸潤による炎症の直接波及は考えにくく,脾膿瘍は菌血症に起因したと考えた。菌血症の原因としては尿路感染,結腸癌の微小穿孔いずれの可能性も挙げられたが,結腸癌切除標本において浸潤深度は漿膜下層に留まっていたこと,尿培養,血液培養結果が一致していたことから前者の可能性が高いと推察した。

利益相反:なし。

The patient was a 56-year-old woman who had been hospitalized for cerebral infarction. She was started on antimicrobials for pyelonephritis and bacteremia, but her respiratory condition deteriorated. She was subsequently intubated and placed on a ventilator. Contrast-enhanced CT showed bilateral pneumonia, an abscess at the left lung base, and a splenic abscess. CT after splenography confirmed the findings of contrast medium inflow into the lung. The patient was diagnosed with lung abscess due to rupture of the splenic abscess through the diaphragm. She was treated with antimicrobial agents and percutaneous drainage of the splenic abscess and recovered.

She was transferred to another hospital for recuperation and was subsequently discharged home.

図5 Day72:胸腹部造影CT

図5 Day72:胸腹部造影CT