電子ジャーナル呼吸臨床のTJH寄稿は今回が最後となる。

臨床医にとって,トップ・ジャーナル論文は敷居が高いか?

そもそもNature,Scienceの個人購読を始めたのは米国NHLBI,Crystal研留学中の1985年春であったか? 医学部同級,山岳部同僚の消化器内科S教授がやはり留学中で,Bethesdaに訪ねてきて,「何,お前,Nature,Scienceを取ってないの?」といわれたことが契機であった。爾来40年になる。トップ・ジャーナルでなければ読めない論文がある。それに触れるだけでもワクワクする。

こうした楽しみは,東北大学加齢医学研究所・呼吸器腫瘍研究分野での若手医師,留学生たちにも伝えた。そして2018年以降,電子ジャーナル「呼吸臨床」で8人の呼吸器先生方のグループ執筆によるトップ・ジャーナル論文解説の電子配信となった。内容は原則,臨床系・呼吸器系関連ではあるが,時には逸脱した。Alpha Fold2論文の紹介(

TJH#158)など,およそ背伸びしすぎの自覚はある。しかしそれがトップ・ジャーナルの魅力であり,2024年ノーベル賞論文ともなる。臨床医も毎日の臨床ルーティーンの中で,少し目線を上に向けてもいいのではないか?

•Nature

1)ゲノム科学

類人猿ゲノムの完全配列(Complete sequencing of ape genomes) |

最終回も性懲りもなくApe Genome論文を選んだ。

理由は1980年代半ば,NIHでα1ATの特徴的SNP(Ala213 ,Val213 )に気づき,類人猿のα1AT遺伝子で確認した。チンパンジー,ゴリラ,ヒヒのcoding regionを調べて,Ala213は類人猿に共通するが,日本人はVal213と判明した(Alpha 1-Antitrypsin Gene Evolution,pp 33-43,in Alpha1-Antitrypsin Deficiency,Lung Biology in Health and Disease,Dekker,1996)。この時類人猿においては,coding regionではほんのわずかな塩基変異差しかないのに驚いた。

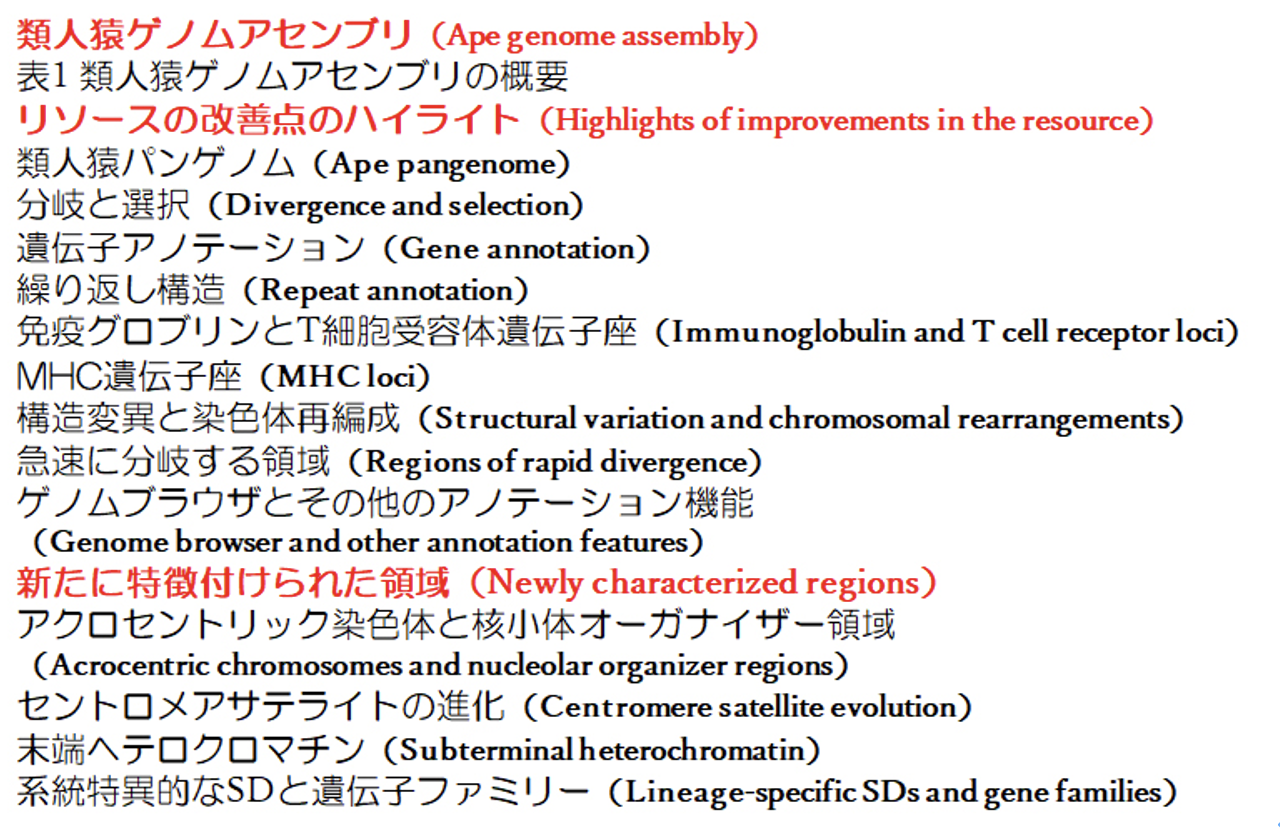

断っておくが最近一年間,専門領域以外の論文では,Google日本語AI翻訳を愛用している。英語専門用語が漢字カナ交じり文で斜め読みできるのがありがたい。研究グループは米国施設を中心とする世界中のグループである。本論文は図が複雑で,サイズも40MのPDFであるがその項目は以下(JPEG挿入参照)である。本論文の一般解説をいくつか見たが,あえて論文構成項目を並べた方が,Genome解析の全体像が分かりやすいのでないか?

6種の類人猿は,チンパンジー(PTR),ボノボ(PPA,コンゴ川東岸領域),ゴリラ(GGO),ボルネオ・オランウータン(PPY),スマトラ・オランウータン(PAB),テナガザル(SSY)である。

もちろん詳細な内容など分かりようないが,野次馬根性であちこちを覗き見する。Table 1.にGene Assembliesの基本データが並んでいる。一方Supplementary Informationは20Mであり(

リンク)方法論の詳細,ソフトウェアなどがその中に記してある。そのうち重要なのはT2Tと呼ばれるtelomere to telomereのアッセンブリ・ソフトウェア,Verkkoである(

リンク)。しかし約25%(75/290染色体)でなおアッセンブリ不全。

臨床としては免疫グロブリンとT細胞受容体 loci,MHC lociの比較など関心はあるが,種間の差は大きいという記載程度である。Supplementary Figure XI.33.に大きなMHCの系統図が見られる。

しかしGenome scienceとしては,研究グループの総意として,Discussionで取り上げた内容に注目すべきと思う。これはT2T法のアッセンブリで,繰り返し配列が完全に読めたことによる,それまでのゲノム解釈にない新しい世界が見えはじめている。

- オランウータンは最近のSD(segmental duplication)が最も多い:ことにアジア類人猿でSD量の増加をみ,アフリカ類人猿では散在性である。自閉症,発達障害との関連が今後の課題。

- アクロセントリック染色体における大規模な差異:NOR(nucleolar organizer regions)と呼ばれるrRNA遺伝子をコードする特殊化された領域。類人猿との比較でその集合の意義の解析がはじまる。

- 系統特異的な遺伝子ファミリーの拡大,爆発,再編成:種間で異なる重複の形成に,今回の解析で明らかになった数百の固定逆位がそれぞれの進化と関連するようである。ヒト前頭皮質拡大に関連する遺伝子群も,この構造との関連を指摘している。

- ボノボのミニセントロメア:ボノボ(PPA)で見いだされた100万年前後で形成のミニセントロメア構造に関して,遺伝子工学的な応用の可能性を述べている。

- 末端ヘテロクロマチンのエピジェネティック構造:ここでいうsubterminalの概念はよく分からないが,高メチル化のヘテロクロマチンとは異なる,低メチル化の領域で機能的意義は今後の解析。

以上,40年前のα1AT coding regionの解析経験からの,素人の新ゲノム研究のファジーな理解である。今回のT2T法による全染色体アッセンブリで,ゲノム研究は新たな時代に入っていくワクワク感をもたらしてくれた。PCもGenome研究もこの人生40年間の信じ難い進歩への感慨がある。恐らく次の段階はAIによる解析支援か?

•Science

1)抗うつ薬

| ERK活性の増強はシナプス可塑性を増強し,ケタミンの抗うつ効果を延長(Enhanced ERK activity extends ketamine’s antidepressant effects by augmenting synaptic plasticity) |

Ketamineはケタラール®として麻酔に使用されてきたが,近年抗うつ作用が注目されている。エスケタミン(光学異性体S体)点鼻スプレーは2014年FDAが承認している。

麻酔としての効果は,シナプス後膜NMDA型グルタミン酸受容体阻害と考えられている。抗うつ作用は即効性であるが持続時間が短く,連用は抑うつなど副作用が問題となる。

こうした点から本論文はKetamineに併用薬を用いて抗うつ作用の延長が研究目的である。米国Vanderbilt大学のグループからの報告であり,先行研究がある(

リンク)。その効果延長のメカニズムは悪性腫瘍で馴染みの増殖因子ERK1/2(extracellular signal-regulated kinase)のリン酸化と,その脱リン酸化酵素(dual-specificity phosphatases 6: DUSP6)阻害薬(2-benzylidene-3-(cyclohexylamino)-2,3-dihydro-1H-inden-1-one hydrochloride: BCI)が用いられる。

神経系としての増殖シグナルはBDNF(brain derived neurotrophic factor)とその受容体TrkB(tropomyosin receptor kinase B)で,これらの関連は図1.A.にスキームがある(図1)(Erkシグナリングの最近の総説は

リンク)。また抗うつ効果に関してはマウスを用いる各種の評価方法が用いられている。

もっとも驚いたのはこれらBDNF/TrkB/ERK/DUSP6のシステムが脳の海馬CA1(cornu ammonis:アンモン角)領域であり,実際この部分でDUSP6が高発現していることは補充図に図示されている(海馬の構造の復習は

リンク)。

以下図に従って,簡略に説明する。

図1では,マウス海馬のスライスを使ったin vitro実験で,Ketamine+DUSP6阻害薬(BCI)によりERKのリン酸化(pERK)やEPSPの増強,あるいはシナプス後膜のGluA1,GluA2の増加が示されている。

図2では,dSTORM(Direct stochastic optical reconstruction microscopy) image(

リンク)により,これらシナプス後膜のGluA1,GluA2を色素発色抗体で実測している。

図3では,NSFT(novelty suppressed feeding test)とかFST(forced swim test)等の実際のマウス動作評価法により,抗うつ効果がKetamine + BCIでは長期化(4w)に及ぶことが示される。

図4では,同様にマウス動作評価法によりchronic corticosterone水投与によるストレス負荷でもKetamine+BCIで抗うつ効果がみられる。

図5では,これらの現象にBDNF/TrkBが関与することを,マウスの海馬CA1領域にAAV遺伝子改変ベクターを定位注入してTrkBをconditional KOする。やはりKetamine +BCI群でこのBDNF/TrkBの関与がエレガントに証明されている。

日本では不法使用が問題となり,Ketamineは麻薬扱いになっている。しかしその抗うつ効果の機序に,海馬CA1領域のTrkB/ERK/DUSP6が関与することは理解できた。この論文を通してERKシステムの復習や,海馬の構造も復習できた。しかしこの海馬領域の入・出力先が脳のどの部位で,いかにMajor depressive disorder(MDD)の改善に関与するのか,さらなる詳細が知りたい。

•NEJM

1)結核

結核菌感染予防のためのBCG再接種(BCG revaccination for the prevention of mycobacterium tuberculosis infection) |

南アフリカにおけるBCG revaccinationによる結核感染予防の可否の臨床試験論文である。先行するPhase II試験ではBCGワクチンとサブユニットワクチン(H4: IC31)を再接種し,IGRA陽性転換を指標として,BCGワクチン再接種が長期成績として高いIGRA非持続性転換を示した(

リンク)。これを受けPhase IIbとして,10~18歳でIGRA陰性の1836人を接種後48カ月まで追跡したものである。しかし今回はBCGワクチン再接種による非持続的IGRA転換は見られなく,ネガティブな成績であった(

図リンク)。

本論文は先週のメール便の冒頭に,編集者メモとして,NEJMは否定的結果を公表しないという批判に対し,かなりな頻度で否定的論文も公表していると記している。本論文が大規模臨床試験ではネガティブであった結果から,結核蔓延国における感染リスクを低減する戦略ではないと記している。

感染症に比べて,21世紀のがん研究では新たなPOC(Proof of Concept)としての臨床研究が,その後の大きな発展をきたした。例えば,分子標的薬EGFR kinase inhibitor(gefitinib)や,抗PD-1抗体などが試験され,それはさらに大きな広がりとして多臓器がん診療を新たなものにした。

では感染症ではどうか?

TJH#78ではBCG生ワクチンの猿への静注投与のNature論文を紹介し,効果はあるが実施の困難さを指摘した。一方,

TJH#321では新たな抗真菌症薬剤が,進化系統解析に基づく転移酵素の同定から,新たで有望なmandimycinの開発をPOCとして紹介している。

筆者は10年前結核予防会在籍中,結核治療の困難さとして細胞内寄生菌,肉芽腫形成に着目し,抗VEGF薬と抗結核薬併用の動物結核感染モデル研究を,某製薬会社に相談したが却下された。これは抗腫瘍薬として,あるいは血管新生阻害への機序を結核治療に転用したものである。こうした新たなPOCが結核蔓延国での治療法開発には必要であると考える。

今週の写真 仙台市荒浜地区(広角で撮影)を訪れた。ここはかつて,夏には仙台市民の海水浴でにぎわう小さな集落であった。津波まで私も家族でよく行った。写真の左に震災慰霊の観音像が見える。そして津波に残ったまばらな松原と,その向こうに新たな植林が見える。 観音様の横には津波犠牲者の名前と年齢が記してある。小学生はここから500mの荒浜小学校(現在は震災遺構)に避難し,徹夜でのヘリコプター救助で犠牲者は出なかったという。しかしそれより小さい子供達が犠牲になった。迅速な津波避難と場所・経路・訓練が重い教訓である。 |

(貫和敏博)